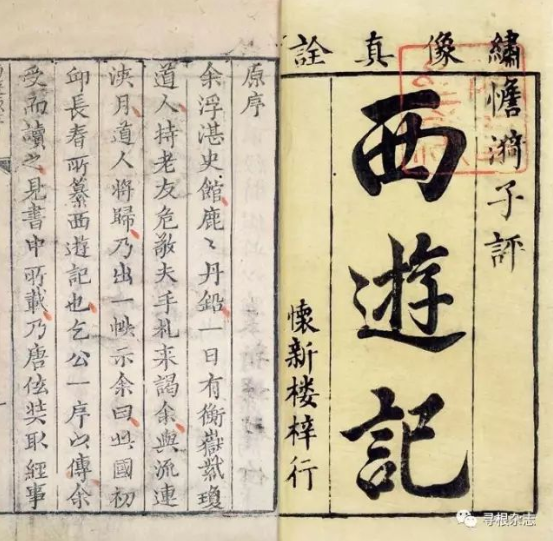

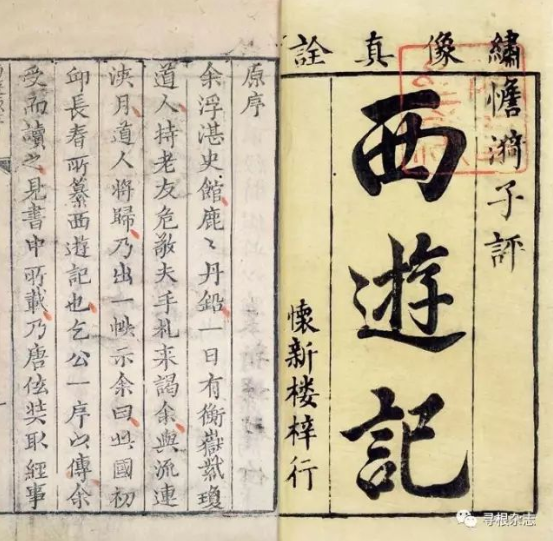

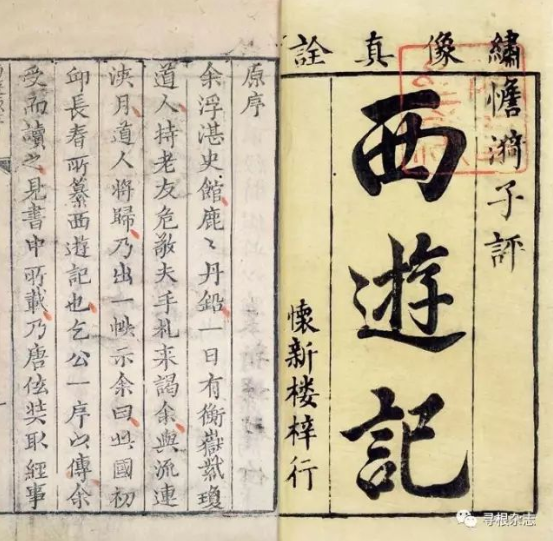

《西游记》的中式幽默与英文翻译

1 人赞同了该文章

《西游记》第十一回:十殿阎王同意放唐太宗还阳,太宗非常感激,说,我回阳世,无物可酬谢,惟答瓜果而已。十王喜曰:“我处颇有东瓜、西瓜,只少南瓜。”太宗说,我一回去即送来。于是,招募到刘全,让他“头顶一对南瓜,袖带黄钱,口噙药物”,到阴司给阎王送南瓜。阎王非常高兴,收下南瓜。漪子在回前批云:“一对南瓜,能值几文?”(黄周星点评本《西游记》,中华书局,2009年)嫌送的礼太便宜。张书绅说,太宗用两个南瓜,换了二十年阳寿——真是划算。所以,他就瞎猜说:广东有菠萝蜜,类似南瓜,其重有数十斤,结自树上,又甜又美;此卷南瓜大概就是。(张书绅点评:《西游记》,上海古籍出版社,2014年)就是说,张书绅认为刘全送南瓜,太不可思议,应该是比较贵重的瓜果,于是就想到菠萝蜜——实际上他对菠萝蜜也所知不多。为什么让太宗给阴司送南瓜,确实是耐人寻味的事儿。

刘全是“头顶一对南瓜”,它只可能是两个南瓜摞在一起,南瓜是扁圆形的才好顶着。由此形状,我们知道这个品种的南瓜是美洲南瓜,就是万圣节经常被美国小孩用作道具,在上面挖几个洞当眼鼻口的圆瓜。

我们大致考查一下南瓜从外夷进入中国的历史。1578年,李时珍的《本草纲目》完成。该书第二十八卷菜部有南瓜,说南瓜种出南番,转入闽浙,今燕京等处都有种植。结瓜正圆,大如西瓜,皮上有棱如甜瓜。一本可结数十颗,瓜的颜色有绿、有黄、有红。经霜后收置暖处,可留至春天。南瓜子像冬瓜子。南瓜肉厚色黄,不能生吃。吃时要去皮、瓤,煮熟,味如山药。

李时珍还说,元代王祯《农书》中说到浙中一种阴瓜,宜阴地种之,秋熟,色黄如金,皮肤稍厚,可藏至春,食之如新。怀疑这阴瓜,就是南瓜。李时珍说的阴瓜见王祯《农书》之《百谷谱集》之三属“甜瓜”条下,没说不能生吃,是甜瓜变种,不是南瓜。成书于1273年的《农桑辑要》比《农书》时代稍早,有西瓜、冬瓜,无南瓜。成书于1330年的《饮膳正要》,也有冬瓜、西瓜,无南瓜。活了106岁的老寿星贾铭,本是元人,入明后尚在,著有《饮食须知》,其中有“南瓜”条:“味甘,性温。多食发脚气、黄疸,同羊肉食,令人气壅,忌与猪肝、赤豆、荞麦面同食。”似乎也不是我们所说的南瓜。

可以说,对南瓜最早著录,且有详细的形态描绘、性能说明的是《本草纲目》。但此后的相关书籍,并未步武《本草纲目》。1621年刊印的王象晋的《群芳谱》“西瓜”条下,附有“北瓜”,说形如西瓜而小,皮色白,甚薄。1639年刊行的《农政全书》,是在徐光启逝后,由陈子龙整理而成,它也未著录南瓜。这是非常奇怪的现象,王象晋我们不去说他,徐光启是个关心农事、风气开通的人,理应注意到当时的学术风向,接触得到《本草纲目》,也应该关注到南瓜这种外来的物种在中国由南向北的蔓延推广,而且是肯定看过《西游记》的——在《辟释氏诸妄》一文中,他提到“孙行者毫毛变化”。(《徐光启诗文集》,上海古籍出版社,2011年)遗憾的是,《农政全书》中南瓜的空缺表明徐光启似乎对此视而不见。我们真不知道当他读到《西游记》中刘全送南瓜的段落时,心中有何感想!

1708年成书的《广群芳谱》,是对《群芳谱》的增补。该书卷十七,加入南瓜,基本上是移录《本草纲目》。此后南瓜就成为植物学著作里的常客,并对其性能、功用不断加以充实。如1765年刊行的赵学敏《本草纲目拾遗》第八卷:“《(本草)纲目》南瓜主治,只言其补中益气而已。至其子食之脱发,今人以为疏,多食反壅气滞膈,昔人皆未知也。”又引人言“南瓜瓜蒂坚牢不可脱,昔人曾用以入保胎药中,大妙。”《慈航活人书》言南瓜瓤治烫火伤。1848年刊印的吴其《植物名实考》卷六:《本草纲目》始以南瓜入菜部,如今处处种之,南瓜能发百病。北省志书列东西南北四瓜,东盖冬瓜之讹。北瓜有水、面两种,形色各异。“《曹县志》云:‘近多种此,宜禁之。’番物入中国多矣,有益于民间则植之。”吴其看到的大概是康熙时的《曹县志》。地方官禁止种南瓜,可见南瓜在17世纪中国的有些地方尚是新异物种,一些人不识不知,不放心它,不信任它。这种胆怯和保守,实是数见不鲜!甚至1936年版的《辞海》还说:南瓜,结实颇大,其形不一,普遍作扁圆形,有棱成数纵沟,其色或黄或红,供陈设用;普遍使用者为番南瓜。就是说,在20世纪30年代,那种刘全所送的南瓜,多还是作为赏玩之物,像潘金莲说的花木瓜一样,空好看。(《水浒传》第24回)20世纪七八十年代,在豫西南乡下外婆家,我们那里吃的南瓜都是青黑色、带花纹,长而圆,一头弯曲,叫作bian瓜,正好印证《辞海》所言。

假如我们把刘全进瓜的时间定在《西游记》定本出现的时间——1595年,那时南瓜刚从美洲大陆,经过南洋,进入中国不久,只有《本草纲目》曾经著录。它是那么新异,以致阴间的阎王钦点此物叫阳世君王进奉。行文间充满游戏精神,也是可以理解的。

当然,不是说对南瓜问题没有这么深入的了解,我们就无法感受《西游记》的幽默。阿瑟·威利(1889-1966)这个英国人就捕捉到那一丝缥缈的情绪(humour)。阎王说的那句话“我处颇有东瓜、西瓜,只少南瓜”,威利在英文版Monkey中是这样处理的:“We have plenty of western melons and eastern melons,but we are very badly off for southern melons.”(Arthur Waley:Monkey, Penguin Classics,1993年)威利觉察到南和东、西都是方位名词,幽默情绪由此滋生,在英文中也完全给传达出来了。

有时,即使不理解文字的幽默,威利也能敏感地觉察出其中的蕴含。《西游记》第四十八回,通天河冰层破裂,唐僧沉到河底。八戒大呼小叫,掩饰不住他自作聪明的调皮,说:“师父姓陈,名到底了”。“改名叫做陈到底”,八戒用姓陈的“陈”和“沉”谐音来调侃。威利译作:“Down among the dead men is his ticket now.”(Arthur Waley:Monkey,307)他把“陈”理解成古乐府诗中“下有陈死人”的“陈”,没有捕捉到它和下沉的“沉”谐音。所以,他翻的这句英文让我们难以理解。——以其昏昏,无法使人昭昭!不过这个约翰牛(John Bull)还是诚实的,他在这句话下加了一条注:“此处可能有双关;但我不明白。”(There is probably a pun here;but I cannot see it.)深得孔子“知之为知之,不知为不知,是知也”的精髓。

这对自学成才的阿瑟·威利来说,已经非常不容易了。我们大多数中国人,包括老前辈黄周星、张书绅,都无法领略《西游记》在南瓜问题上表现出的幽默精神,对作者在文字背后顽皮地挤眉弄眼视而不见,可谓明珠暗投。在这一点上,威利却能对作者不远万里送来的秋波,都能有所领悟。

幽默问题,只是一个方面,并不表明阿瑟·威利精通中国文化。钱锺书曾论及威利翻译的《一百七十首中国诗》(170 Chinese Poems),认为这个英国汉学家对中国诗歌“多暗中摸索语”,此书“可入群盲评古图”。(钱锺书:《谈艺录》,三联版,2008年)《一百七十首中国诗》是1918年面世的,英文版《西游记》(Monkey),则完成于1942年。他对中国文化的了解,应该有进步,不至于完全是盲人摸象。但这本列入企鹅经典的译著,还是存在问题,我们略加列举。

像前揭把东瓜、西瓜、南瓜按字面义译出来,使其中的游戏意韵得以保存,但也仅此而已。因为英文中melon是指甜瓜,西瓜是水瓜(water melon),东(冬)瓜是wax gourd 或white gourd,已经是葫芦科植物;而南瓜是pumpkin。但这些差异,英文中表现不出。

《西游记》第四十六回,车迟国王赞扬“那中华人多有义气”,威利将之翻成“Chinese are great sticklers for ceremony”(Arthur Waley:Monkey,281),却是中国人好讲虚礼。

第四十七回,悟空说:五十两银子,可买一个童男;一百两银子,可买一个童女。李贽评本《西游记》此处有批语:“雌价倍雄价一半,亦可思。”(李贽评本《西游记》,上海古籍出版,2012年)就是说,他认为女孩的价格是男孩的一倍,没有问题,现实就是这样。威利将之翻成:“By spending fifty pieces of silver,you could buy a girl,and for a hundred pieces you could buy a boy!” (Arthur Waley:Monkey,293)却成了男孩价格是女孩的一倍!他大概是考虑到中国重男轻女的传统,特意把这个价格给反过来了。但他没有考虑,人口买卖中,童女作为色情商品,价值是童男望尘莫及的。这表明威利对中国文化中一些独特、幽深的东西缺乏认识。

1708年成书的《广群芳谱》,是对《群芳谱》的增补。该书卷十七,加入南瓜,基本上是移录《本草纲目》。此后南瓜就成为植物学著作里的常客,并对其性能、功用不断加以充实。如1765年刊行的赵学敏《本草纲目拾遗》第八卷:“《(本草)纲目》南瓜主治,只言其补中益气而已。至其子食之脱发,今人以为疏,多食反壅气滞膈,昔人皆未知也。”又引人言“南瓜瓜蒂坚牢不可脱,昔人曾用以入保胎药中,大妙。”《慈航活人书》言南瓜瓤治烫火伤。1848年刊印的吴其《植物名实考》卷六:《本草纲目》始以南瓜入菜部,如今处处种之,南瓜能发百病。北省志书列东西南北四瓜,东盖冬瓜之讹。北瓜有水、面两种,形色各异。“《曹县志》云:‘近多种此,宜禁之。’番物入中国多矣,有益于民间则植之。”吴其看到的大概是康熙时的《曹县志》。地方官禁止种南瓜,可见南瓜在17世纪中国的有些地方尚是新异物种,一些人不识不知,不放心它,不信任它。这种胆怯和保守,实是数见不鲜!甚至1936年版的《辞海》还说:南瓜,结实颇大,其形不一,普遍作扁圆形,有棱成数纵沟,其色或黄或红,供陈设用;普遍使用者为番南瓜。就是说,在20世纪30年代,那种刘全所送的南瓜,多还是作为赏玩之物,像潘金莲说的花木瓜一样,空好看。(《水浒传》第24回)20世纪七八十年代,在豫西南乡下外婆家,我们那里吃的南瓜都是青黑色、带花纹,长而圆,一头弯曲,叫作bian瓜,正好印证《辞海》所言。

假如我们把刘全进瓜的时间定在《西游记》定本出现的时间——1595年,那时南瓜刚从美洲大陆,经过南洋,进入中国不久,只有《本草纲目》曾经著录。它是那么新异,以致阴间的阎王钦点此物叫阳世君王进奉。行文间充满游戏精神,也是可以理解的。

当然,不是说对南瓜问题没有这么深入的了解,我们就无法感受《西游记》的幽默。阿瑟·威利(1889-1966)这个英国人就捕捉到那一丝缥缈的情绪(humour)。阎王说的那句话“我处颇有东瓜、西瓜,只少南瓜”,威利在英文版Monkey中是这样处理的:“We have plenty of western melons and eastern melons,but we are very badly off for southern melons.”(Arthur Waley:Monkey, Penguin Classics,1993年)威利觉察到南和东、西都是方位名词,幽默情绪由此滋生,在英文中也完全给传达出来了。

有时,即使不理解文字的幽默,威利也能敏感地觉察出其中的蕴含。《西游记》第四十八回,通天河冰层破裂,唐僧沉到河底。八戒大呼小叫,掩饰不住他自作聪明的调皮,说:“师父姓陈,名到底了”。“改名叫做陈到底”,八戒用姓陈的“陈”和“沉”谐音来调侃。威利译作:“Down among the dead men is his ticket now.”(Arthur Waley:Monkey,307)他把“陈”理解成古乐府诗中“下有陈死人”的“陈”,没有捕捉到它和下沉的“沉”谐音。所以,他翻的这句英文让我们难以理解。——以其昏昏,无法使人昭昭!不过这个约翰牛(John Bull)还是诚实的,他在这句话下加了一条注:“此处可能有双关;但我不明白。”(There is probably a pun here;but I cannot see it.)深得孔子“知之为知之,不知为不知,是知也”的精髓。

这对自学成才的阿瑟·威利来说,已经非常不容易了。我们大多数中国人,包括老前辈黄周星、张书绅,都无法领略《西游记》在南瓜问题上表现出的幽默精神,对作者在文字背后顽皮地挤眉弄眼视而不见,可谓明珠暗投。在这一点上,威利却能对作者不远万里送来的秋波,都能有所领悟。

幽默问题,只是一个方面,并不表明阿瑟·威利精通中国文化。钱锺书曾论及威利翻译的《一百七十首中国诗》(170 Chinese Poems),认为这个英国汉学家对中国诗歌“多暗中摸索语”,此书“可入群盲评古图”。(钱锺书:《谈艺录》,三联版,2008年)《一百七十首中国诗》是1918年面世的,英文版《西游记》(Monkey),则完成于1942年。他对中国文化的了解,应该有进步,不至于完全是盲人摸象。但这本列入企鹅经典的译著,还是存在问题,我们略加列举。

像前揭把东瓜、西瓜、南瓜按字面义译出来,使其中的游戏意韵得以保存,但也仅此而已。因为英文中melon是指甜瓜,西瓜是水瓜(water melon),东(冬)瓜是wax gourd 或white gourd,已经是葫芦科植物;而南瓜是pumpkin。但这些差异,英文中表现不出。

《西游记》第四十六回,车迟国王赞扬“那中华人多有义气”,威利将之翻成“Chinese are great sticklers for ceremony”(Arthur Waley:Monkey,281),却是中国人好讲虚礼。

第四十七回,悟空说:五十两银子,可买一个童男;一百两银子,可买一个童女。李贽评本《西游记》此处有批语:“雌价倍雄价一半,亦可思。”(李贽评本《西游记》,上海古籍出版,2012年)就是说,他认为女孩的价格是男孩的一倍,没有问题,现实就是这样。威利将之翻成:“By spending fifty pieces of silver,you could buy a girl,and for a hundred pieces you could buy a boy!” (Arthur Waley:Monkey,293)却成了男孩价格是女孩的一倍!他大概是考虑到中国重男轻女的传统,特意把这个价格给反过来了。但他没有考虑,人口买卖中,童女作为色情商品,价值是童男望尘莫及的。这表明威利对中国文化中一些独特、幽深的东西缺乏认识。

不光如此,威利对大量的汉语词义和字义缺乏基本的知解,往往理解错误,使译文形同猜谜,离原意甚远。前面的“陈到底”是一个例子。我们再拈出几条:第六回,“夜猫惊宿鸟”译成“a cat at night disturbs birds” (Arthur Waley:Monkey,75)。夜猫,是猫头鹰,不是夜里的猫!第十四回,刘太保来到压在山下的孙悟空面前,“与他拔去了鬓边草,颔下莎”译成“removing the grasses from Monkey’s hair and brushing away the grit from under his chin” (Arthur Waley:Monkey,144)。把莎翻成grit,grit是沙砾的意思。就是说,他把莎与沙、砂弄混了。同样是本回,“耳朵里拔出一个针儿,迎着风,晃一晃,原来是个碗来粗细一条铁棒”,威利翻成:“He took a needle from behind his ear and turning his face to the wind,made a few magic passes,and instantly it became a huge iron cudgel.”(Arthur Waley:Monkey,147)我们知道,孙悟空的金箍棒,是可以变成绣花针大小,塞在耳朵眼里的。从耳后取出金箍棒——大概像耳朵后面的一根雪茄,并且还得念几句咒语,然后才能变成大棒。如果还得念咒语,程序纷繁,不能随心所欲,那还叫什么如意金箍棒!

花果山的椰酒,清凉好喝,在威利的笔下也变了味,成了date-wine! (Arthur Waley:Monkey,64)date是什么?是阿拉伯半岛产的椰枣,并非花果山的物产。椰酒,就是椰子壳里的液体。宋代人已经把椰子浆称作椰子酒。(周密:《齐东野语》卷十)李时珍说:“椰子壳内有白瓤如凝雪,味甘美如牛乳,瓤内空处,有浆数合,钻蒂倾出,清美如酒。若久者,则浑浊不佳矣。”(《本草纲目》卷三十一)所以,花果山的椰酒本来没有什么歧义。但威利从遥远的西方远眺东方,误把近东(Near East)的物产投射到我们远东(Far East)的土地上。

阿瑟·威利在翻译《西游记》上所犯的错误非常多,上文所举这少数的例子足以表明他对中国文化缺乏深入贴切的了解,证明钱锺书对他的“暗中摸索”的论断虽然严厉,却也是事实。由此,说他对《西游记》的幽默精神真能做到菩提达摩在灵山上那样拈花微笑,妙契于心,怕也未必。撒克逊民族性中的幽默精神,固然会对威利识别、鉴赏《西游记》中的幽默有所帮助,但它不是本质的。因为幽默精神实质上是以主体对客体的充分把握、透彻理解为基础,主体清醒地意识到自家对客体认识把握达到的境界、高度;此一过程中,主体并非筋疲力尽,显得无能为力;相反地,他还存有过剩的精力、充分的自信,流露出来就表现为幽默精神、游戏态度。那是一种拈重若轻、四两拨千斤的轻倩,是主体能力的优雅彰显。

回过头来看,我们之所以无法欣赏《西游记》在南瓜问题上表现出的微妙幽默,就是因为我们对南瓜进入中国的历史缺乏认识。说我们中国人缺乏幽默精神,如果这种说法是正确的,那也只是就现象式描绘这一意义上而言。

我们对理解自家经典缺乏充分的知识,以致无法很好地赏析它,充分消费它,就像佛教所谓贫子衣中珠,自家有宝却不知;那是时间的河流,汩汩滔滔,把我们和经典隔开,使它成了在水一方的美人,令我们望而兴叹。对阿瑟·威利这样的汉学家,问题则是空间上的阻隔造成的。一个是时间问题,一个是空间问题,截然不同。然而,这两个问题说到底,就是对文本缺乏深入透彻的探索与了解。

维特根斯坦说大多数哲学问题,实际上是语言的问题。关于《西游记》所存在的这些问题,也可以做如是概括,都是因为我们和他们对经典中的字词过于浮皮潦草,一目十行,走马观花,不求甚解。笔者认为“经典有认真的品性”,我们对经典保持一种认真的精神,这只是进入经典的门槛或台阶。如果没有对经典的热爱和执着,那就无法完全解决、避免上面提到的那些问题。

不光如此,威利对大量的汉语词义和字义缺乏基本的知解,往往理解错误,使译文形同猜谜,离原意甚远。前面的“陈到底”是一个例子。我们再拈出几条:第六回,“夜猫惊宿鸟”译成“a cat at night disturbs birds” (Arthur Waley:Monkey,75)。夜猫,是猫头鹰,不是夜里的猫!第十四回,刘太保来到压在山下的孙悟空面前,“与他拔去了鬓边草,颔下莎”译成“removing the grasses from Monkey’s hair and brushing away the grit from under his chin” (Arthur Waley:Monkey,144)。把莎翻成grit,grit是沙砾的意思。就是说,他把莎与沙、砂弄混了。同样是本回,“耳朵里拔出一个针儿,迎着风,晃一晃,原来是个碗来粗细一条铁棒”,威利翻成:“He took a needle from behind his ear and turning his face to the wind,made a few magic passes,and instantly it became a huge iron cudgel.”(Arthur Waley:Monkey,147)我们知道,孙悟空的金箍棒,是可以变成绣花针大小,塞在耳朵眼里的。从耳后取出金箍棒——大概像耳朵后面的一根雪茄,并且还得念几句咒语,然后才能变成大棒。如果还得念咒语,程序纷繁,不能随心所欲,那还叫什么如意金箍棒!

花果山的椰酒,清凉好喝,在威利的笔下也变了味,成了date-wine! (Arthur Waley:Monkey,64)date是什么?是阿拉伯半岛产的椰枣,并非花果山的物产。椰酒,就是椰子壳里的液体。宋代人已经把椰子浆称作椰子酒。(周密:《齐东野语》卷十)李时珍说:“椰子壳内有白瓤如凝雪,味甘美如牛乳,瓤内空处,有浆数合,钻蒂倾出,清美如酒。若久者,则浑浊不佳矣。”(《本草纲目》卷三十一)所以,花果山的椰酒本来没有什么歧义。但威利从遥远的西方远眺东方,误把近东(Near East)的物产投射到我们远东(Far East)的土地上。

阿瑟·威利在翻译《西游记》上所犯的错误非常多,上文所举这少数的例子足以表明他对中国文化缺乏深入贴切的了解,证明钱锺书对他的“暗中摸索”的论断虽然严厉,却也是事实。由此,说他对《西游记》的幽默精神真能做到菩提达摩在灵山上那样拈花微笑,妙契于心,怕也未必。撒克逊民族性中的幽默精神,固然会对威利识别、鉴赏《西游记》中的幽默有所帮助,但它不是本质的。因为幽默精神实质上是以主体对客体的充分把握、透彻理解为基础,主体清醒地意识到自家对客体认识把握达到的境界、高度;此一过程中,主体并非筋疲力尽,显得无能为力;相反地,他还存有过剩的精力、充分的自信,流露出来就表现为幽默精神、游戏态度。那是一种拈重若轻、四两拨千斤的轻倩,是主体能力的优雅彰显。

回过头来看,我们之所以无法欣赏《西游记》在南瓜问题上表现出的微妙幽默,就是因为我们对南瓜进入中国的历史缺乏认识。说我们中国人缺乏幽默精神,如果这种说法是正确的,那也只是就现象式描绘这一意义上而言。

我们对理解自家经典缺乏充分的知识,以致无法很好地赏析它,充分消费它,就像佛教所谓贫子衣中珠,自家有宝却不知;那是时间的河流,汩汩滔滔,把我们和经典隔开,使它成了在水一方的美人,令我们望而兴叹。对阿瑟·威利这样的汉学家,问题则是空间上的阻隔造成的。一个是时间问题,一个是空间问题,截然不同。然而,这两个问题说到底,就是对文本缺乏深入透彻的探索与了解。

维特根斯坦说大多数哲学问题,实际上是语言的问题。关于《西游记》所存在的这些问题,也可以做如是概括,都是因为我们和他们对经典中的字词过于浮皮潦草,一目十行,走马观花,不求甚解。笔者认为“经典有认真的品性”,我们对经典保持一种认真的精神,这只是进入经典的门槛或台阶。如果没有对经典的热爱和执着,那就无法完全解决、避免上面提到的那些问题。

发布于 2022-03-11 11:38:14